5月8日,中国科学院上海药物研究所柳红研究员及上海大学卞月珉教授应邀率团来生命科学与健康工程学院开展学术交流并洽谈合作。学术报告会由结构生物学与分子医学团队潘军华教授主持,学院相关研究方向的师生踊跃参加了本次报告会。

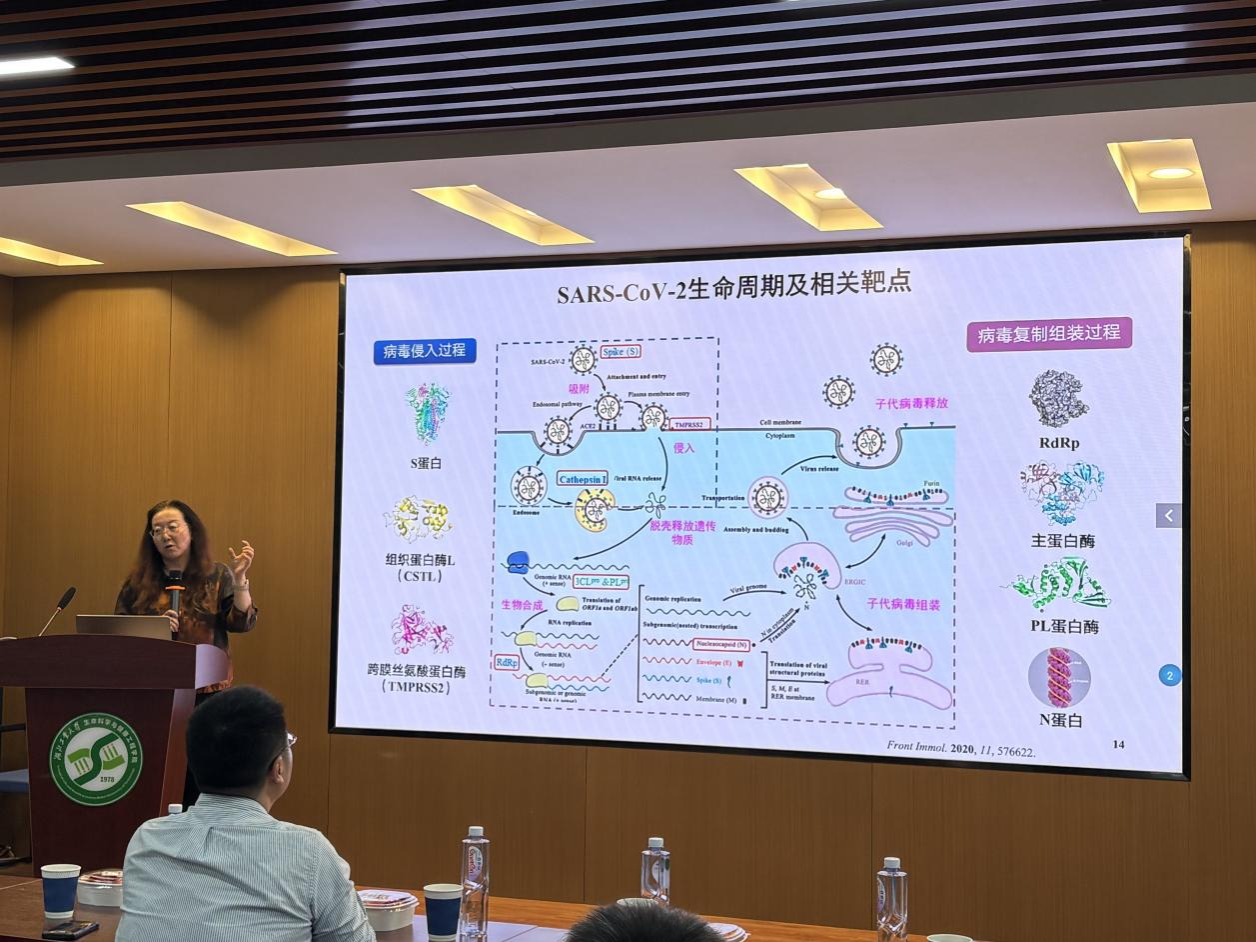

柳红为师生们分享了题为“广谱抗病毒创新药物的研发”的报告。介绍了多个代表性工作,如广谱抗肠道病毒、抗冠状病毒及抗猴痘病毒小分子药物的研发。分享了基于结构多样、种类丰富的抗病毒化合物库筛选设计多个靶向病毒主要蛋白酶的新型广谱、高抑制活性抗病毒小分子化合物的成果。探讨了靶向冠状病毒蛋白酶的多靶点抑制剂的优势,强调多维度先导化合物的发现和小分子化合物库的构建对广谱抗病毒药物研发的重要性。此外,柳红在本次报告中还详细讲解了设计、合成并构建新型小分子药物库,从中筛选针对特定疾病特定靶标的药物并开展药理及结构学机理研究的多个成功案例,为广谱小分子药物的研发提供了普遍的借鉴意义。

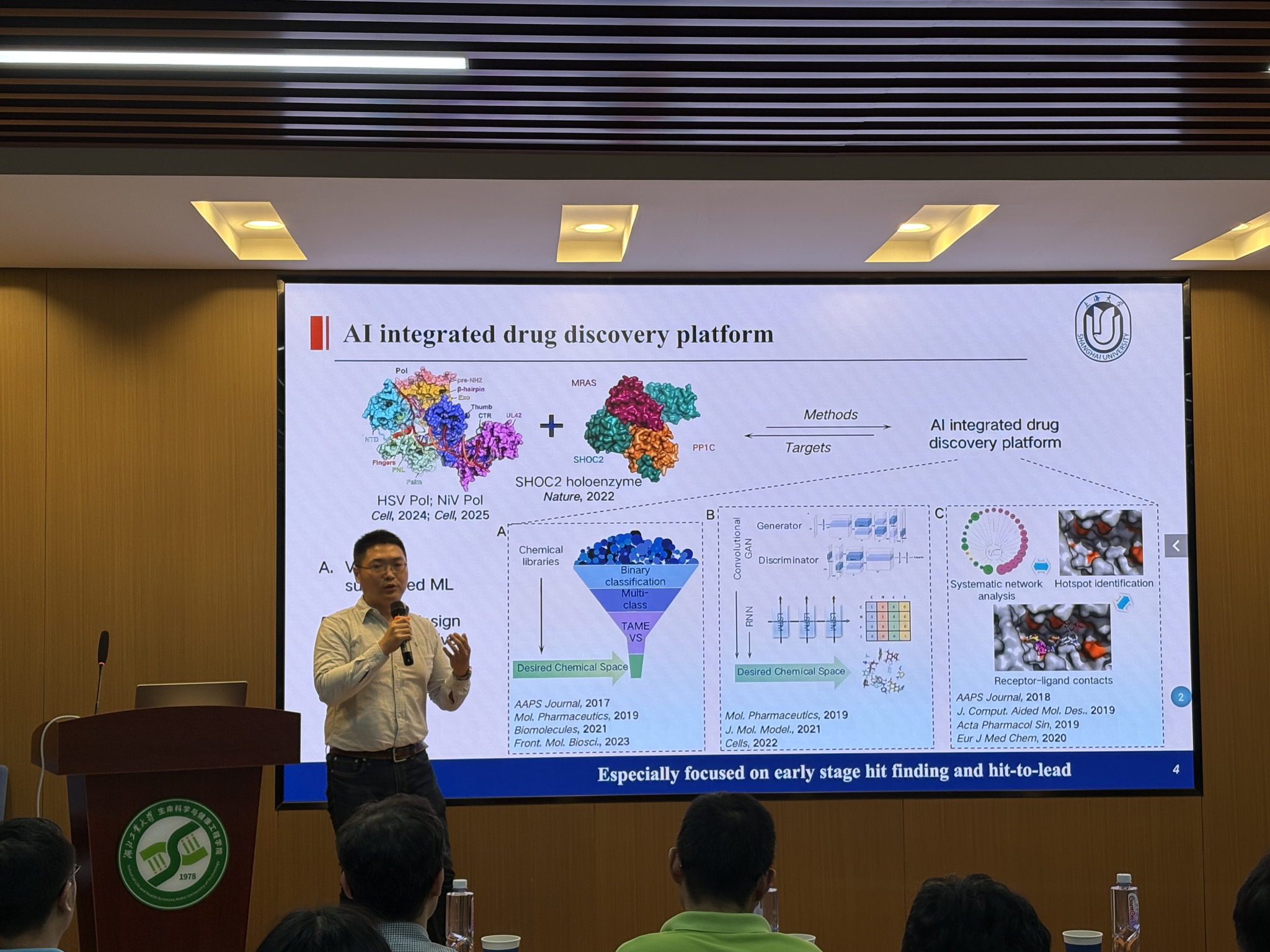

卞月珉为师生们分享了题为“人工智能药物发现与筛选平台的搭建与应用”的报告。介绍了构建以人工智能(AI)为核心、多学科交叉驱动的药物研发平台,将AI平台应用于抗病毒药物耐药机制与新药设计的实例,如通过分子动力学模拟等方法验证疱疹病毒聚合酶全酶结构动态影响抗病毒药物的选择性与耐药性的机理、分析尼帕病毒聚合酶三维结构的动态特征与耐药机制等。此外,卞月珉还深入探讨了通过机器学习与深度学习算法开展超高通量虚拟筛选和生成式配体结构从头设计的方法及针对GPR34、CB2等靶点开展苗头发现与先导优化的研究,强调结构生物学与计算模拟相结合对于预测药物-靶标相互作用以破解耐药性难题的重要性。

在学术研讨环节,与会师生围绕通过计算机辅助筛选广谱抗病毒药物、广谱小分子药物设计与合成、冷冻电镜解析蛋白-药物复合物结构学机理等前沿问题,与两位专家展开了深入交流。潘军华与两位专家一致认为,本次学术活动有效促进了学院与来访科研团队的深度对话,提出创新药物的发展已打破了原有界限,计算模拟、结构生物学、药物化学、合成生物学等多学科的交叉融合为药物创新提供了新动能。各位学者还结合具体实例,对学子们热爱科学、坚持不懈、奋发有为、勇于创新的精神提出了殷切期望,并给予了诚恳而积极的建议。

据悉,生命科学与健康工程学院近年来积极布局学科建设,通过搭建前沿学术论坛,已与中国科学院、武汉大学、上海大学等多家顶尖科研机构和大学建立常态化合作交流机制。此次学术交流将进一步深化各方在科研合作、学科发展和人才共育方面的共建,加强我院的学术影响力。

专家简介:

柳红,中国化学会会士,英国皇家学会会士,中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师、学术委员会副主任。国家杰青,“万人计划”科技创新领军人才。发表学术论文于Science、Nature、Chem Rev等国际学术期刊共380余篇,他引21764次。主持国家自然科学基金杰出青年科学基金项目、国家科技重大专项(新药创制专项)、863计划、973计划项目、欧盟F7框架SILVER项目、科技部国际合作项目等多种项目。主要从事药物化学、药物设计、化学生物学研究和针对感染性疾病、肿瘤、代谢疾病及阿尔茨海默病等重大疾病的创新药物研究。

卞月珉,上海大学“伟长学者”特聘教授,博士生导师,国家海外高层次青年人才,上海市海外高层次人才。近五年,在Nature、Cell等国际期刊发表高水平论文16篇,主持国家优青(海外)、上海市海外高层次人才等国家级、省部级项目4项,教学项目2项。长期致力于人工智能药物设计与研究,通过开发并整合机器学习与深度学习算法,计算化学与计算生物学手段,加速临床前早期药物发现。